贝多芬《第九交响曲》:为何而颂?

转自:三联生活周刊

《爱乐》2024年第6期

贝多芬《第九交响曲》二百年

1803年,诗人席勒(FriedrichSchiller)修订了其于18年前创作的一首旧诗。这首诗的修订版直到1808年方始正式出版,彼时距诗人去世已过三年。

这并不是一首成功的作品,至少席勒自己是这么看的。1800年,他在写给自己的赞助人、老友、法学家克里斯蒂安·康纳(ChristianGottfriedKörner)时,认为这首诗写得完全“脱离现实,也许对我们两人而言有些价值(因为正是二人的友谊激发了这首诗的写作灵感),但对于这个世界、对于诗歌艺术而言,却并非如此”。

这首诗在席勒看来,并非上乘,但为何他突然会在18年后修改旧作?

并非席勒爱惜羽毛,悔其少作。而是1802年,萨克森-魏玛大公为表彰地方文化名人席勒的成就,特意授封席勒贵族头衔,席勒可以大大方方在名字里加上象征贵族身份的“冯”(von)了,而他早年那些鼓吹共和、与守旧贵族制针锋相对的言辞无疑要被一一缘饰。而这首“脱离现实”诗作中一些犀利的词句,必然也需修订一番,以让公国的权贵们不再追问。尤其是原诗中那些“消除剑拔弩张的分歧”“乞丐王公皆兄弟”,这类容易引起市民大众情感共鸣,但让朱门酒肉臭的权贵们皱眉的诗句,都要加工一新。前一句被改成了“消除一切的分歧”,而后一句则改成了“四海之内皆兄弟”。

21年之后的1824年,这首让席勒并不满意的诗歌,被一位来自波恩的作曲家谱写成了一部交响乐作品的合唱部分。这首诗歌之名因这首交响曲而获得了比这部作品标准曲名《d小调第九交响曲》(“合唱”,Op.125)更响彻寰宇的名声,成为这个世界上最知名的几首音乐作品之一——《欢乐颂》(AndieFreude)。

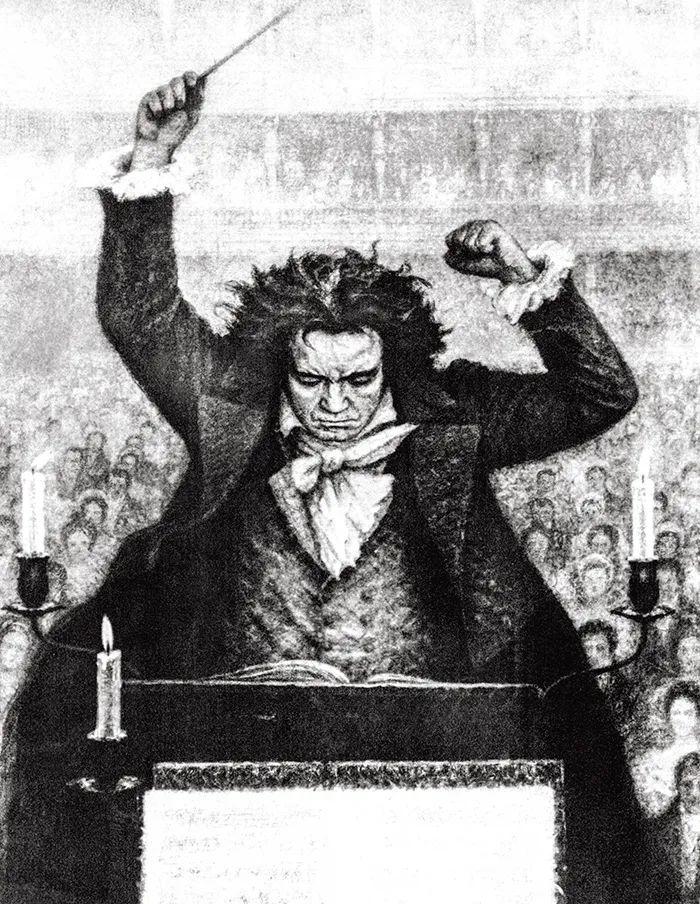

画家约翰·斯蒂芬·德克尔绘制的贝多芬肖像

向权贵低头的贝多芬

事实上,饶是席勒对诗歌中一系列的文字进行了修订,这首《欢乐颂》依然充满了革命气息,而贝多芬可能也正是利用了这首诗中暧昧的语词。包括音乐学家布里吉·马桑(BrigitteMassin)、让·马桑(JeanMassin)、查尔斯·罗森(CharlesRosen)在内的很多学者都认为,《欢乐颂》中的“欢乐”(Freude)本身,在1790年代到1820年代的法国、奥匈帝国地区,往往是“自由”(Freiheit)的代称。这些地方支持共和的知识分子、社会精英和普通民众,往往因为当局的压制,而不能高谈充满煽动性的“自由”,在维也纳这更是一个敏感词。于是乎,德意志地区的革命者往往就将席勒诗歌中的词进行替换,而经历过那个时代的贝多芬显然深谙其中三昧。在罗森看来,“贝九”末乐章的大部分篇幅都更具歌颂“自由”的意味,而非高举“欢乐”的旗帜。这或许也是拿破仑称帝导致贝多芬对政治彻底失望后的最后一次呐喊。165年后,柏林墙被推倒,两德统一,伯恩斯坦带领以巴伐利亚广播交响乐团为班底、加入了德累斯顿交响乐团等东德艺术家的联合乐团,演绎了《第九交响曲》,并将末乐章歌词里的所有“欢乐”都改成了“自由”,让“欢乐颂”变成“自由颂”,或许这才符合贝多芬乃至席勒的本意。

有趣的是,《欢乐颂》吸引贝多芬的地方正是在于它所表达出的自由、激情与人类大同的理想,而他最终也将不得不向皇权和贵族低下他尊贵的头颅。

在传统表述中,贝多芬是那个安能摧眉折腰事权贵的绝世天才:他对老李希诺夫斯基亲王(PrinceLichnowsky)说出了那句“世界上大公许许多多,但贝多芬只有一个”;他鄙夷歌德在疗养地见到皇家马队时恭敬的礼让(有趣的是,歌德正是席勒的好友);拿破仑的称帝更是让支持共和的贝多芬愤怒不已,于是那部本来叫作《波拿巴》的交响曲也变成了《英雄》(Eroica)……凡此种种,都构成了贝多芬不畏权贵历史形象的一部分。

但这仅仅是贝多芬人生的一面。在另一面,脾气糟糕的他有时也不得不顺从权贵:他家中的客厅始终摆放着李希诺夫斯基亲王的胸像;在与这位贝多芬最重要的赞助人关系搞僵后,贝多芬也不得不改变自己对另一位赞助人鲁道夫大公(ArchdukeRudolph)的态度,以求保住年金;而作为一名耳聋的音乐家,生涯中后期没有了继续独奏家事业的可能,他也不得不时常去跟贵族赞助人们“化缘”。

对于专制皇权和达官显贵,贝多芬逐渐降低了他反对的调门。这既是因为晚年的贝多芬开始为其生计发愁;同时也是因为他很多作品的公演必须要得到地方警察部门和皇室下辖演出机构的首肯,连票价高低也需审批。虽然当代音乐史学者们认为,贝多芬后半辈子生活优渥,完全不符合很多人对他穷困潦倒的绝世天才的刻板印象;但拿破仑战争之后的物价飞涨、贵族赞助年金的日渐式微,以及他为侄子卡尔监护权官司所支付的法律费用,及其后的抚养费用,都让贝多芬感受到了巨大的经济压力。人在屋檐下,不得不低头——贝多芬虽然支持共和,但也不得不表达出对皇室的顺从。

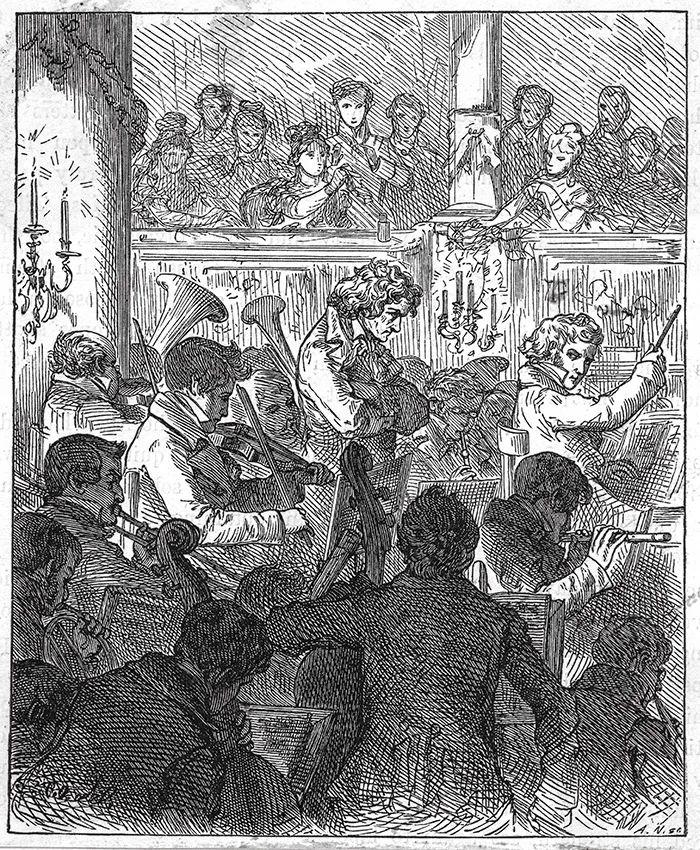

1824年5月7日,《第九交响曲》在维也纳首演,贝多芬亦上台监督

1824年2月,贝多芬写作完成《第九交响曲》后,就开始寻求公演的机会。但无论是作品本身的上演,还是想要提高售票的价格,都需要皇家和官方的批准。剧院经理路易·杜波特(LouisDuport)不得不三番五次去找维也纳警察局长塞德尼茨基伯爵(CountSedlnitzky)沟通演出事宜,后者还否决了贝多芬想要提高票价以“创收”的要求。同时,因为晚场音乐会比午场音乐会更赚钱(据杜波特估算,大约要多1,500弗洛林),所以贝多芬也希望尽可能将音乐会安排在维也纳晚上社交娱乐的黄金时间,但晚场音乐会也必须要经过宫廷音乐总监迪特里施坦因伯爵(CountDietrichstein)的批准才可以举办。

在规划演出时间的问题上,为了能提高门票收入,也为了能够为演出造势,演出也不得不一再迁就贵族们的度假时间。毕竟,宫廷和贵族们如果趋之若鹜,将很大程度上带动彼时在文化品味上深受上流社会影响的维也纳普通市民们的购票热情——为此,演出时间不得不一推再推,从4月拖到了5月初,甚至连“贵妇人促进美好和有益事务协会”(GesellschaftadeligerFrauenzurBeförderungdesGutenundNützlichen)所举办业余音乐会的4月25日也要避开——大部分贵族肯定只会二选一,除非是音乐鉴赏品位超高的个别贵族,有几个达官显贵会放弃与贵族太太、小姐们共襄盛举的场合,而选择去看那个脾气暴躁、邋遢不羁、已经被罗西尼这股后浪拍在沙滩上的“过气”作曲家的音乐会呢?

最终,首演日被定在了贵族们去乡间度假前的5月7日。然而,唯一收到赠票的皇室包厢空空如也,宫廷并没有任何人出席(当然这并不令人意外,宫廷抢先一步外出消夏了)。贵族中倒是有不少人现身,一些贵族还支付了比票面定价高的价格作为支持。哪怕对贝多芬及其朋友圈子有所不满的莫里茨·李希诺夫斯基(MoritzLichnowsky,老李希诺夫斯基亲王的弟弟)也按捺住自己的火气,到场表示支持;贝多芬的老友兹梅斯卡尔男爵(CountNikolausZmeskallvonDomanovecz)也抱病来了音乐会,身患痛风的他是坐着轿子被人抬进剧院的。贝多芬及其小圈子对于邀请要人的努力并未全打水漂。

贝多芬在《第九交响曲》首演完成后,原本想将这部作品题献给俄皇亚历山大一世(AlexanderⅠofRussia),但后者于1825年离世,于是他又改为将这首作品题献给普鲁士国王腓特烈·威廉三世(FrederickWilliamⅢofPrussia)。贝多芬将乐谱献赠给国王,原想得到普鲁士君主慷慨的赏赐。但结果只得到国王非常冷淡的感谢信,以及一枚红宝石戒指。贝多芬一边生气于国王的吝啬,一边又找珠宝商鉴定这枚戒指价值几何,却被告知宝石是赝品(一块普通的红色石头),盛怒的贝多芬一度头脑发热想要寄还这块石头给国王,反向羞辱威廉三世,幸好被友人拦住。朋友跟他说,那时邮差在路途中调包邮寄包裹中的珍贵物品司空见惯,或许并非威廉三世故意为之,这才阻止住了贝多芬冒失的抗议。否则,在《第九交响曲》诸多或靠谱、或谣传的轶事中,估计又要多一则贝多芬因这首作品而下狱的“趣闻”了。

向金钱低头的贝多芬

贝多芬为何要写作《第九交响曲》?

这似乎是一个愚蠢的问题:贝多芬作为艺术家的创作冲动与自觉,他对于世界大同、人类和平的美好愿景,对交响曲这一进入发展瓶颈期的音乐体裁有所焦虑后的革新突破,其个人走向艺术晚期风格前集大成式的总结……绝大多数伟大作品都可以找到类似的动机理由,而这些理由似乎也都适用于《第九交响曲》。

但,还有一个几乎在大部分艺术作品背后都若隐若现,却鲜有被浓墨重彩地凸显的理由——钱。

贝多芬并不缺钱。与那些同样居住在维也纳小商贩、普通公务员、社会中产相比,贝多芬可以称得上富有。他的收入不仅有来自贵族赞助人们的年金,也有银行股票每年支付的利息。而作品的委约出版、日常演出和教学也是他收入的重要来源:贝多芬早期的《三重奏》(Op.1)、《威灵顿的胜利》(WellingtonsSieg,Op.91)都为他带来了不菲的进账。甚至在生涯早期时,科隆选帝侯每年都会向旅居维也纳的贝多芬支付一笔1,000~1,200弗洛林的资助,而当时一个中低阶层家庭在波恩一年的花销大概只有300弗洛林(当然,维也纳的物价水平更高)。随着贝多芬的声誉日隆,他的收入也随之水涨船高。

然而,在1822至1824年《第九交响曲》创作的全过程中,金钱——犹如一个幽灵——一直游荡在这部作品四周,如影随形。

1822年7月,贝多芬就去信给以前的学生费迪南德·里斯(FerdinandRies),询问后者所在的伦敦爱乐协会会不会委约他进行交响曲创作。委约作品一般都会支付定金,在里斯的悉心规划下,贝多芬如愿从伦敦爱乐协会那里收到了50镑的定金。而当《第九交响曲》接近创作完成时,愈来愈多与钱有关的事情纷至沓来:如何降低演出成本,如何提升票房,到底是午间音乐会还是晚间音乐会,送出多少张赠票合适,如何尽可能利用手头有限的资源“榨取”最多的价值……

贝多芬和他身边一群各怀鬼胎、互相猜忌、出谋划策的亲朋好友小圈子——弟弟约翰、侄子卡尔、小提琴家舒庞齐格(IgnazSchuppanzigh)、朋友安东·辛德勒(AntonSchindler)等人——的大部分交流都围绕着“钱”这一话题展开。

音乐会在哪个剧院举办的话题讨论了将近一个半月。贝多芬非常不爽于卡林西亚门剧院(TheateramKärntnertor,也是最后首演所在的剧院)售卖包厢季票,因为这部分售票无法计入票房——上文提到,杜波特为此特地拜访了警察局长,想要提升票价以弥补贝多芬在这方面的“票房损失”,结果遭到了拒绝。贝多芬再三想更换场地,以求利益最大化,但因其他剧院不是座位数太少,就是维也纳音乐界的人事纠葛太多而最终作罢。此外,舒庞齐格跟贝多芬商量,除了皇室外,最好不要向任何贵族和音乐界人士派发赠票以节约成本、扩大收入时,贝多芬的回答是:“我必须要去挣一点面包钱了。”

在“贝九”首演筹备期间,贝多芬和辛德勒连邀请独唱家谈事时四五弗洛林的雇佣马车费用也要精打细算。而他的弟弟约翰也热衷于讨论这场演出能带来多少收益,他甚至跟辛德勒说,哥哥应该写歌剧而非交响曲,毕竟写歌剧更赚钱。演出前九天,贝多芬还在啤酒馆碰到了演员、歌手约瑟夫·斯皮策德(JosefSpitzeder),后者告诉他,作曲家胡梅尔(JohannNepomukHummel)的俄国之行四个月就挣了15,000弗洛林——这或许就是为何1825年贝多芬原本想将作品题献给俄皇亚历山大一世的真正原因。

而在首演夜当晚,贝多芬的侄子卡尔早早就离开了寓所,前往剧院票房,谨防有人浑水摸鱼,不买票就混进音乐厅。下午三点时,他甚至还给伯父写了张便条,告诉自己的伯父销售情况喜人:“人们几乎打起来了,售票处水泄不通。”

但当首演结束后,贝多芬看到整场演出的净收入时瘫倒了:仅有420弗洛林!远低于贝多芬及其亲友团们的预期。一个多月前,辛德勒还信誓旦旦地预估,如果上演两场《第九交响曲》的话,贝多芬可以净赚5,000弗洛林。贝多芬自己较为保守,甚至一度估计自己的名望不足以卖光门票,但他也觉得首演拿下个2,000弗洛林应该不成问题;因为仅仅凭借出售作品版权,他每年也能有1,500弗洛林的保障。然而现实却无比骨感。

关于首演之夜的后续,说法不一。据说朋友们把贝多芬抬回了家,陪他直到深夜。贝多芬不吃不喝,一言不发。朋友们见天色已晚只能散去。第二天仆人早上进门时,发现贝多芬穿着前夜的音乐会礼服,睡在沙发上。但也有记录表明,贝多芬是在首演第二天下午才去票房查阅销售数字,虽然数字无疑令他失望,但并无更多证据表明作曲家经历了充满戏剧色彩的精神崩溃。

首演后第三天(5月9日)晚上举行了“庆功宴”,除贵族外,贝多芬小圈子的友人们悉数参加。酒宴上暗流涌动,气氛略显尴尬。大家七嘴八舌地提了很多建议(尤其是舒庞齐格),如应该尽快举办复演音乐会,舒庞齐格还抱怨贝多芬把大量的钱花在了雇佣抄谱员上,并且怒喷李希诺夫斯基等贵族都热衷业余演奏,以至于很多音乐会都有大量业余乐师……不请自来的建议越来越多,连贝多芬的侄子卡尔都感受到了现场气氛的紧张,于是借吃完饭晚上还要学习之名早早溜走。考虑到贝多芬是个听障人士,现场的沟通无疑缓慢而又尴尬。

其实首演收入远低于预想的主要原因,并不令人惊讶。首先,演出本身的成本就非常高,无论是场租还是乐队,虽然邀请了很多业余乐师作为志愿者,但独奏家、排练、抄谱,每一项工作都是一宗支出。贝多芬之前的交响音乐会都得到了来自贵族大公们都支持,许多排练、场租、乐队的费用都由大公们出钱:如第二、三、五、六交响曲的首演,就是由罗布科维茨亲王(JosephFranzvonLobkowitz)出资,他甚至还全程资助了《英雄交响曲》整个第一轮的所有演出(包含两次视奏排练和一次先于公演的内部演出);而第七、八交响曲的部分演出费用也是由鲁道夫大公资助的。

而《第九交响曲》却无人赞助,所有的事务性工作和商演的风险事实上全部压在贝多芬身上。彼时,经历了19世纪初的战争,贵族们的财产因通货膨胀纷纷缩水,很多人家道中落(如罗布科维茨亲王就一度濒临破产),再也无心支持烧钱的交响乐艺术。这无疑让贝多芬在进入不惑之年后,也开始为自己的生计感到焦虑;外加老李希诺夫斯基亲王、金斯基亲王(PrinceKinsky)、华尔斯坦伯爵(CountFerdinandErnstGabrielvonWaldstein)也都先后谢世,贝多芬本来能拿到的赞助年金大为缩水。《第九交响曲》本身的创作很大程度上就是在赞助年金日益减少时一次颇具野心的商业尝试。在没有赞助人为经济托底的前提下,虽然没有沦为赔本赚吆喝的惨剧,但众人忙活许久,却只有区区不到500弗洛林入账,确实不知为谁辛苦为谁忙。

5月23日第二场音乐会,因为要吸引更多观众入场,贝多芬甚至不得不无奈地允许节目单上出现一首罗西尼的歌剧《坦克雷迪》(Tancredi)中咏叹调《心慌意乱》(“Ditantipalpiti”,当时被誉为维也纳街歌),由男高音贾科莫·大卫(GiacomoDavid)演唱。当时维也纳已经完全被风头一时无两的罗西尼所征服,连贝多芬也要避避这位意大利人的来势汹汹。很多长期生活在德奥的音乐界人士都看不上罗西尼甜腻的歌剧唱段,贝多芬及其小圈子也不例外,但为了能够吸引听众入场,能够多多卖票,贝多芬也只能允许大卫在自己的音乐会上演唱罗西尼的咏叹调。这对本就忌惮罗西尼受欢迎度的贝多芬而言,是一个不小的打击。

此外,贝多芬还写信询问自己的弟子车尔尼(CarlCzerny)是否愿意在音乐会上演奏《降E大调第五钢琴协奏曲》(“皇帝”,Op.73)的二、三乐章。12年前,这首协奏曲的维也纳首演就是由车尔尼这位贝多芬的得意弟子演奏的;但12年后,车尔尼以时间紧迫、无暇准备(这也是事实,贝多芬只提前了三天询问他)为由,婉拒了恩师的这一要求——吸引观众入场的理由又少了一个。

最终,贝多芬接受了杜波特500弗洛林的作曲家收入保底方案,即无论5月23日的票房多寡,贝多芬都能收到500弗洛林的保底收入;如果票房不错的话,他或许还能拿到一些分成。但很可惜,第二场音乐会有一半的座位都未销售出去。票房惨淡的理由众说纷纭,辛德勒是认为当天天朗气清,人们都更愿意待在户外(但当时已有气象记录,记录显示维也纳是阴天);侄子卡尔则认为,贵族、商人们这会儿都去度假了,而杜波特定的票价有些过高,导致最终票房惨败。

贝多芬估计老友杜波特这次赔了钱。他再三犹豫要不要收取500弗洛林的保底收入,最终在朋友们的劝说下,还是拿了这笔钱。

柏林国家图书馆的工作人员展示贝多芬《第九交响曲》的手稿

向命运低头的贝多芬

1824年5月7日晚上的《第九交响曲》首演是一次成功的演出吗?

答案众说纷纭。根据辛德勒的记载,观众在演出后疯狂鼓掌,并且不顾维也纳只有皇家才能享受超过三次鼓掌致意的规矩,统共向乐团和作曲家欢呼了五次才作罢,以至于警察都不得不出来阻止人们。流传更广的故事是,当乐团已经演奏完最后一个音符后,快要把头埋在乐谱里手舞足蹈的贝多芬仍旧浑然不知,他还在按照自己的速度跟读谱子。直至离贝多芬最近的女高音独唱家卡洛琳·昂格尔(CarolineUnger)拉了拉他的袖子,让他回身,他才看见陷入疯狂的人群。无疑,“贝九”取得了巨大的成功。

但剑桥大学音乐学教授尼古拉斯·库克(NicholasCook)的研究表明,现场诸多戏剧化的场景都经过了并不在现场的19世纪传记作者艾略特·格雷姆(ElliotGraeme)的加工和改装,他甚至弄错了昂格尔的声部(昂格尔是女低音)。那么,昂格尔拉贝多芬衣袖使其回身接受欢呼的历史细节呢?这一流传甚广的场景的确存在,包括指挥魏因加特纳(FelixWeingartner)等人转述当时现场见证者的说法,都确认了这一点;但是,格雷姆或许是为了戏剧效果,或者是道听途说的过程中出了错,弄错了乐章——贝多芬并非在全曲结束后,才被昂格尔拉袖回身;而是第二乐章结束后,听众们大声喝彩,还沉浸在脑中“音乐”中的贝多芬浑然不觉,于是女低音昂格尔才提醒他转身接受观众们的喝彩。相比于二乐章后发生这件事,末乐章后发生这种戏剧化场景,无疑更符合一般读者对于高潮的预期,即“故事”的高潮更应该发生在coda(尾声)处。事实上,这一场景经过不断地被反复提及和书写,成为日后《第九交响曲》接受和传播中最为振奋人心的一个场面。

此外,还有许多关于贝多芬刻板印象式的描述。比如,耳聋的贝多芬在舞台上自顾自手舞足蹈,完全不管身后还有真正的指挥乌姆洛夫(MichaelUmlauf)——但实际上,据格莱布纳夫人回忆,贝多芬大部分时候都盯着总谱、陷入沉思。又比如,首演夜舞台上的贝多芬一如既往地着装邋遢、头发蓬乱——然而,根据钢琴家西格蒙德·塔尔贝格(SigmundThalberg)回忆,贝多芬精心打扮了自己,他几天前就在首演排练的百忙之中找理发师修剪了头发,当天还刮了胡子、洗了澡,换上了自己崭新的黑礼服,系上白领结,神采奕奕地坐着马车赶到演出现场。不可否认,相比于当事人们的真实回忆,文学化、戏剧化的场面确实更具传播效果。

当然,观众们对“贝九”报以热烈的掌声是不争的事实,但这也与演出本身的质量无关。贝多芬的传记作者、作曲家扬·斯瓦福德(JanSwafford)在他2014年推出的《贝多芬传:磨难与辉煌》(Beethoven:AnguishandTriumph)中,就推测“贝九”首演不会太成功,他甚至说:“这或许是贝多芬一生中会令他庆幸耳聋的一天。”

首先是乐团中包含了大量业余乐手,最终上场的82位乐手中有38位来自音乐之友协会,或是纯粹的志愿者。其次,虽然贝多芬安排了两场全曲合练和为数不少的分声部彩排,但对于19世纪的乐团素质而言,想要完美演绎这部作品,而且还是作品首演,这种排练量显然也是不够的(当然,以当时的工作习惯而言,两次彩排已经是略显奢侈的安排了)。第三,音乐会结束后的乐评虽然大抵正面(因为其中很多人都是贝多芬圈内的朋友),但有些乐评字里行间也不乏批评之辞,尤其是质疑末乐章为何要采取这么“诡异”的合唱形式。事实上,就连贝多芬本人也对这次大胆尝试有点后悔:事后他向车尔尼表示,自己把末乐章设计成合唱是一个错误,他甚至想重写一个无合唱的乐章代替原版。

在斯瓦福德看来,观众们在首演上的热烈鼓掌,不过是对一位传奇人物的致敬,或许是对席勒及其失落的自由与革命理想的一曲如挽歌般的追忆,而非对作品本身的喜爱。毕竟,短短十六天后,当《第九交响曲》第二次上演时,观众仅仅坐满了一半的音乐厅。

贝多芬最终还是不得不向命运低头。人生进入暮年、听力已衰退到极点的他,失去了在青壮年时一切可以让他春风得意、淋漓尽致地施展才华的环境:识货爱才的贵族们对他的鼎力支持,维也纳爱乐界给他的支持与追捧,较为宽裕的经济条件让他的创作心无旁骛,当然还有健全听力所赋予他得以施展的钢琴演奏才能。而1824年的维也纳,经历了拿破仑战争的冲击,贵族没落、物价飞涨,人们的音乐口味也更倾向于旋律更为悦耳、故事更富戏剧性的罗西尼歌剧,而那个脾气古怪的耳聋老头无疑过时了。虽然19世纪中叶盛行的博物馆式的经典作品神圣化运动在“贝九”首演不到二十年间已然将这部作品确立为音乐史上无可置疑的经典,但对于1824年的贝多芬而言,时代已然宣布:他过气了。

尾声

1824年5月27日,作为《维也纳日报》(WienerAllgemeineZeitung)副刊的石版画研究所找人为贝多芬画一幅肖像。贝多芬将时间安排在了下午4点,这是朝西的贝府一天中采光最好的时候。画家约翰·斯蒂芬·德克尔(JohnStephanDecker)用三根蜡烛以及从西窗射入的阳光,为54岁的贝多芬绘制了一幅炭笔画。

就在这幅画绘制的前两天,贝多芬还因为第二次音乐会的管弦乐团没有收到应得的报酬而为他们据理力争,甚至扬言要放弃自己500弗洛林的保底收入来做抗议。

就在这幅画绘制的前四天,贝多芬看着一半空位的剧院,还在为自己已经不再是维也纳音乐世界的中心而感到失落和绝望。

就在这幅画绘制的前二十天,贝多芬还在卡林西亚门剧院的舞台上沉浸在自己伟大的音乐中,全然不知曲子进行到了哪里。

画像里的贝多芬,留着为了“贝九”首演夜而精心修剪过的头发,穿着挺拔的礼服,眉宇间满是不平与愤怒,眼神坚定地凝视着斜前方。他像一个愤世嫉俗、满腔怒火的老人,却无法听见人们的奉承、嘲讽和忠告。他无法通过声调、重音和语气去分辨敌友,只能依靠记事本上的文字、邮差寄送的信件以及他那并不出色的察言观色能力,来与这个世界互动。或许他是幸运的,他那双已恶化近二十年的耳中,再也不会听到甜腻俗滥的音乐;能听到的,只有他心中不断纠缠离合、天人交战、互相抵牾后的大音希声,最终走向星空浩瀚的世外寰宇,走向充满狂喜的永恒至福。