我当补锅匠的那四年

□罗安会

“为人不学艺,挑断箩筐系。”在无书可读无学可上的年代,我想到了父亲这句告诫。

一

我要当补锅匠

20世纪60年代中期,我初中毕业后失学了。该干点啥谋生呢?

我想来想去,想到了补锅。补锅是个古老的行当,相传从“黄帝作釜甑”“始蒸谷为饭,烹谷为粥”起,人类便有了锅釜,于是就有了补锅匠。

在经济匮乏的年代,老柴房土灶上煮饭用的铁锅,是每家的必需之物。但那时铁锅是缺俏商品,加上人们手中拮据,不少人家里铁锅坏了,只能修修补补继续用。

“这行当技术性强、需求量大。就这么定了,当补锅匠。”我下定决心。

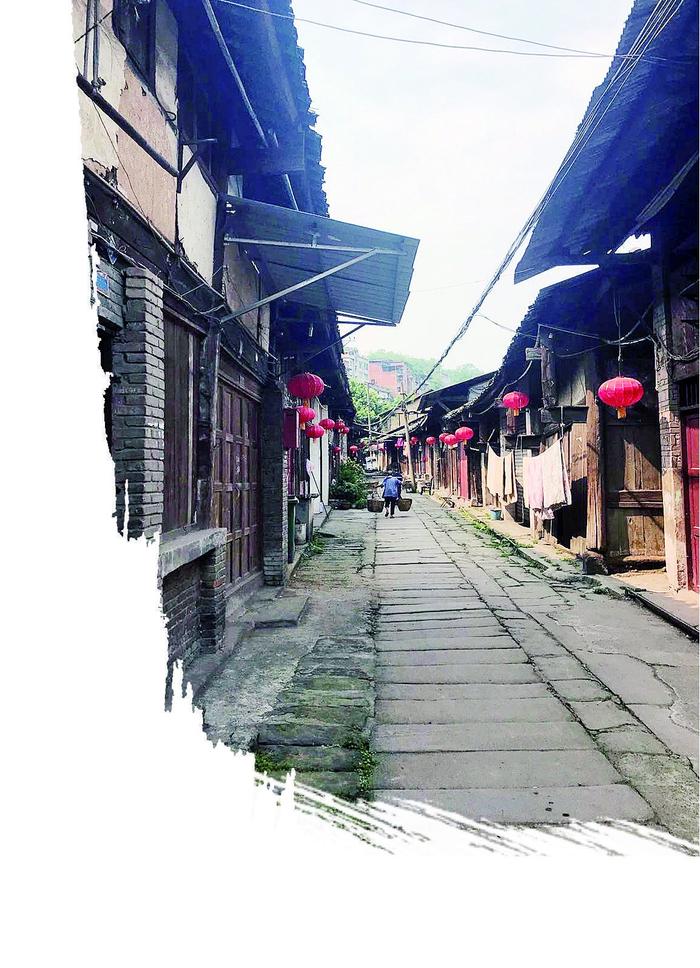

我生活在渝西长江边的古镇朱沱,一个顺江而建的小镇,两公里长的街上居民不足万人,日子过得平静又平淡。光滑的青石板路两旁,分布着明清时期的串架老木屋,古朴而自然。镇上没有电,没有工业,交通、信息闭塞,保留着传统经济模式,匠人们组成铁器社、木器社、竹器社、织布社、酱园厂、榨油厂、酒厂等行业,铁器社关系到千家万户的生活,排在首位。补锅是不起眼的小生意,没有纳入铁器社统管,补锅匠就成了集体企业的“漏网之鱼”。

每逢农历二五八,是老街赶场天,作为四县交界地带重要集镇的朱沱热闹非凡,从乡下来的人们熙熙攘攘,供销社、百货店、酱油铺、五金店、小吃店、饭馆人头攒动,修锁配钥匙、卖家具农具、修水桶磨子、铁匠、锡匠、篾匠、石匠、盖匠等行业,更是客源不断。最“俏”的当属补锅匠,补锅的人从早上排队到中午,直到太阳落坡补完最后一口锅,补锅匠才能收摊回家。

二

拜师“刘补锅”

无书可读的日子让人迷茫。我家姊妹多,生活困难。我对父亲说,要去当“补锅匠”。父亲同意了,还亲自去找隔壁邻居刘河当我师父。

刘河人称“刘补锅”,40岁出头,中等个,皮肤黝黑,脸上笑容不多、皱纹却不少。他补锅细心、手艺好,用现在时髦的话来说叫有“工匠精神”。无论锅有多烂,只要经他的手就能化腐朽为神奇。

“刘补锅”是个热心肠,补锅人有困难,他就给免费补。除了补锅,他两口子每年春节都在老街玩龙灯时泼铁水,铁水在高空散开如璀璨礼花划破夜空,引得人们尖叫、鼓掌。

八月的一天,我和父亲早早来到“刘补锅”家。我很礼貌地向他问好,他高兴地夸我:“这娃真乖,有灵气!有文化嘴又甜,我喜欢!”我父亲听后“呵呵呵”地笑。听说我要学补锅手艺,“刘补锅”当即应允。我父亲又邀请他两口子到我家,办一场简单的拜师礼,“刘补锅”可高兴了,说几十年来自己还是第一次收徒弟呢!

拜师礼很简单,我们双方都没有请客人。我深深地给师父、师母鞠了一躬,就算完成了拜师仪式。中午,两家人聚在一起喝了一顿酒。我给师父敬酒,师父拍着我的肩膀说:“好好干,补锅虽辛苦,收入可比单位强呢。”我连连点头。

三

我师父的师父

随后,我渐渐知道了师父一些鲜为人知的故事。

我师父从小在农村长大,没上过学,8岁时父母双亡,他每天食不果腹。13岁那年,他拜补锅匠严立为师。一日为师终身为父,两人相处如父子。为区分,我且称呼他们为“严师父”“刘师父”吧。

严师父年过半百仍孤身一人。原来,严师父20多岁时,和邻村一女孩相亲,女孩的父母听说他是个补锅匠,“哼”了一声:“你嫁去补锅吗?”但女孩觉得严师父人品好又勤劳,硬要嫁给他,还说“行行出状元”。

大人拗不过女儿只好同意了,于是女孩嫁给了严师父,婚后二人情投意合,双双外出补锅。一年后女孩难产,母子双亡。严师父一下子垮了。

30多岁时,严师父又娶了一个寡妇,日子过得也不错。不料天有不测风云,一天大雨滂沱,严师父外出补锅,他家房子遭遇山体滑坡,家中的老婆不幸去世。从此,心灰意冷的严师父再也不谈婚娶。

刘师父拜严师父为师后,一起生活一起补锅,相依为命,形影不离。朱沱赶场天,刘师父早早在场口的空坝上支起补锅摊,点燃煤炭,手拉风箱,烧好开水,敲碎烂锅,将铁片放置于泥制的耐火罐(坩埚)里熔化,等严师父到来。

待补锅人排起了长队,严师父才手持叶子烟杆不急不慢地挤进人群,坐在独凳上休息片刻,这时刘师父会递上泡好的茶,为他点燃叶子烟。严师父狠吸两口,待烟圈缭绕扩散,他戴上眼镜,穿上工作装,套上围腰,手拿器具开始补锅。

补锅的一个挨一个,严师父提起铁锅,对着天空查看漏缝,然后用尖锤把周围的铁锈除去,于是小洞小缝变成了大洞。锅主人冲着严师父嚷:“我的锅本来只破一条小缝,你几敲硬给捣成了大窟窿……”严师父也不多解释,只说一句:“不除铁锈补不好。”

严师父沿漏缝敲出一条弯曲整齐的新缝。此时,刘师父的风箱拉得呼哧呼哧响,火苗越烧越旺。只见严师父左手抓起沙灰垫,右手勾出红红的铁水,一点一滴地灌入切缝。这动作类似于今天的电焊工。待匀称地焊接好后,接着将丝缝的补漏处打磨得平平整整。

当时有一个算价:每补一滴铁水,称为“一叫”,每“叫”3分钱。严师父报价,刘师父收钱。刘师父左手拉风箱,右手添煤,还没补上几只锅,他的脸就成了“黑包公”。师徒俩配合,动作麻利,手艺娴熟,引来里三层外三层观众立足观看。

补锅非常辛苦,尤其是夏天。闲场天也不闲,师徒俩走村串户,徒弟挑担子,师父背着挎包跟在后面,二人摆不完的龙门阵。刘师父挑的担子足有40斤重,一个木制手拉风箱、一个小铁炉、一袋木炭,以便随时生火补锅;随身还携带铁锤、錾子、铁钎等工具。夏天,火辣辣的太阳炙烤着大地,二人皮肤变成了紫铜色。走累了,坐在树荫下歇脚,严师父取下破旧的军用水壶,仰头“咕咚咕咚”喝几口水,递给徒弟,然后从挎包里取出干粮充饥,体力稍恢复后又走在乡间小路上。

每到村落大院,刘师父“补锅——啰!补锅——啰”的吆喝声回荡在山乡田野里。

当有人补锅时,先看锅的破损程度,预算要多少钱。谈妥价格,刘师父在院坝打开行头,就地支起炉具,现场修补,立等可取。刘师父让严师父坐在旁边休息指导,他单独操作。

刘师父摆放好设备,点燃木炭,手拉风箱,不到10分钟,铁水融化,将锅放置在小木凳的四只脚上,左手拿着沙垫,右手用铁勺勾起铁水,红红的铁水倒入修整好的缝口,迅速把垫子中的铁水贴到锅底的破洞处,另一只手拿着圆形的撑子,快速地旋转来回摩擦、加压,随着噗嗤的声音,一瞬间,破洞就被补上了。一叫又一叫,直到封口,用桐油和砂纸擦平整。试水,一滴不漏,交货收钱。严师父在旁观看,一言不发,脸上露出微笑。

一天,寒风凛冽,师徒俩下乡补锅途经笋桥河,见一洗衣女子在溪流中挣扎。刘师父扔下担子,来不及脱下棉衣棉裤便跳入水中,严师父递过扁担,两人将小女子救起。

小女子18岁,叫冬梅。为报答救命之恩,其父母将冬梅嫁给刘师父当了媳妇。她就是我现在的师母。

冬梅在家相夫教子,做饭、干家务,把家收拾得井井有条。有家的温暖,刘师父感觉生活有奔头。

然而不幸又发生了。一天,师徒俩下乡补锅,天下大雨,山路崎岖难行,严师父不慎落下山崖,从此卧床不起。冬梅端药送水孝敬老人。不久,严师父病情加重去世,夫妻俩含悲安葬了他。

四

我的补锅生涯

拜师后,我主动接过师父的担子。在听了他们的故事后,我忽然觉得自己长大了许多。

逢场天,我在古镇的老地方早早地支起补锅的行头,同样点火、泡茶,同样敲碎废铁锅,还特意给师父买了一包香烟,然后等待师父到来。

在镇上摆摊补锅,我根据天气变化、季节交替,将场地设在遮阴蔽日、雨淋不着的地方,为顾客营造补锅的好环境。我把补锅说成:“春天的花香,夏天的蝉鸣,秋天的高阔,冬天的暖阳。”

师父不但教我独自热补,还教我冷补。我做热补,自行加温,有条不紊地用左手捏住沙垫,一手勾起铁水,一滴滴地灌入修整后的锅缝,整个过程一气呵成。冷补只适用于修补少量的铁锅,因冷补不烧煤,不融化铁水,可节约成本。热补还是冷补,要根据铁锅上的沙眼(裂缝)大小来决定。冷补时,我架立横着的铁杆,将需要补的铁锅翻转扣于铁杆上,顶在裂缝处,再用铁锤在锅底外轻轻敲打,打出绿豆大的小眼穿铆钉。铆好后用小锤敲打贴实就完成了。不过冷补也有缺点:炒菜时偶尔会铲着补丁。

补锅匠是一个行走江湖的行当。这年秋天的黄昏,夜饭后我和师父在门前乘凉喝茶。一位操外地口音、满脸沟壑的长者前来拜访师父。他自报家门,说明来意后,向师父借钱回家。他称:“是泸县乡下的补锅匠,到此地补锅,遇溪河发洪水,为逃命,丢下补锅担子快速逃跑。在人生地不熟的地方,只好借20元回家。”摆谈中,确认了补锅匠的身份。

记忆中,补锅收费很便宜:热补一滴铁水叫“一叫”,每叫3分钱计价,保用一年。那时,鸡蛋也才3分钱一个,1斤大米1角3分8。在我的账本上,最多的一天补了近100口锅,收入了18块多,当时一般单位的月工资还不到30元。我们生意淡的时候,也要收入七八元。冷补一颗铆钉5分钱,以此类推。一年后,我这个学徒工每月也可拿到50多元。我很知足了。

师父很喜欢我,师母弄了好吃的都喊我去他家吃。

四年后,我响应上山下乡号召,告别师父到乡下当了农民。

时光一晃而过。20世纪70年代后,电饭锅、不锈钢锅、电饭煲进入寻常百姓家,高科技的不粘锅、无油烟锅也是品种繁多,补锅匠生意日渐衰落,如今几近绝迹。但我与师父的师徒之情,至今深深地铭记在心。

(作者系重庆市江津区作协副主席)