纪念|汪朝光:冬日悼先师——受教于金冲及先生的点点滴滴

这个月的12日,我从外地回京,第一时间便去北京医院看了卧病在床的金冲及先生。先生虽已不能言语,曾经睿智的大脑也不再继续他毕生的学问思考,但在医生护士和家人的精心照护下,已经住院四个月的先生,仍显得面色红润安详,一如往日的学者风范。不承想两日之后,先生遽归道山!在京城初冬之凛冽中,不禁又忆起过往与先生交往并受教的点点滴滴……

第一次知道金冲及先生之名,还是在初读大学之时。1978年2月,作为恢复高考之后的第一届大学生,我踏入了南京大学历史系的大门。因为从1974年起便开始订阅复刊的《历史研究》,入学后就在学校图书馆开始系统翻阅自1954年创刊之后的往期杂志,从中读到了不止一篇金先生的大作,又都是在自己感兴趣的中国近代史领域,遂记住了先生之名。可说来也巧,也就是在这前后,从某家报纸上看到一篇报道,其中写明金先生的身份是文物出版社总编辑,当时还有些纳闷,不是同名吧?后来才知道,先生那时在文物出版社工作,而这段经历也使先生颇为获益,能够从更长远的时空中,建立对历史观察的更宏阔的文化视野。其实,万物皆有史,历史本就是门涵盖古今广阔时空的学问,哪怕是非自己的专业研究领域,也可以从阅读和了解中得到许多有用的知识与助益。先生书房中那数以万计的图书,便是文史哲理、古今中外,无所不包,可知他的阅读兴趣之广。后来我去中国社科院世界历史研究所工作,也曾就世界史的一些问题请教先生,他都能从容答来,想来与他当年的阅读兴趣也是大有关系的吧。

从大学时期开始,我便始终关注金冲及先生的研究,他的论著基本都是在第一时间读的。先生擅长的中国近代史、辛亥革命史等专门领域,与我当时感兴趣的民国史研究关联甚多,启示尤富。1980年代开始,先生的研究主要转向中共党史和国史,不仅在研究上开一代新篇,即就其表述和文字,便值得我等后学细细揣摩领悟。尤记初读先生党史和国史研究的开篇之作《周恩来传》时的兴奋,即便是其出版近40年后的今天,也很难说有超越其上者。

但是,第一次见到金冲及先生是在何时何地,已经想不起具体的时间和地点了,所以俗话说得好,好记性不如烂笔头,治史者真是应该时时处处记下所见所闻啊!想来初见应该是在1980年代的某次学术讨论会期间的趋前问候吧。后来金先生的哲嗣金以林兄到近代史研究所工作,和我成了同事,可能由此与金先生建立了一些个人往来。还有一个契机也是说来甚巧,我读硕士研究生的导师李新先生和金冲及先生都住在万寿路的大院里,也都从事中共党史和国史研究。我工作后常去李新先生处聊天求教,李先生也会谈起他对金先生著作的读后感,金先生党史国史书中写到的历史,李先生都是亲历者,聊起来也会传递出一些惺惺相惜之感。其间还有一两次机会,奉李先生之命送书或传递物品给金先生,那或许就是我在私下面见金先生的开始吧。

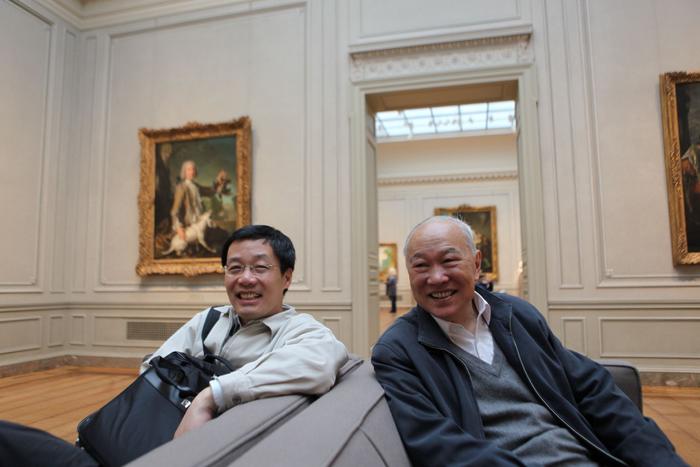

第一次和金冲及先生有较长时间的相聚、聊天、求教,是2000年8月在挪威首都奥斯陆召开的国际历史学大会期间。那次由中国史学会组团参加大会,金先生时任史学会会长,同行者还有戴逸先生、齐世荣先生等一众史学名家。令人印象深刻的是,从北京到奥斯陆的行程颇为辛苦,由北京飞上海,转机飞巴黎,再转机飞奥斯陆,历时整一天。以金先生的级别待遇,他是可以坐公务舱的,那可是舒适多了,但他事先即请会务秘书买了经济舱机票,理由是不必多花国家的经费,更重要的是可以在途中陪几位不能享受这样待遇的先生们聊天。这样的事看似不大,却未必是人人可以做到的!在奥斯陆参会期间,金先生每会必到,非常认真,闲时也去逛逛街,但他对那些所谓景点兴趣不大,去的多半是展览馆、博物馆和书店这样的处所,其间听他聊当年的种种经历,学问之外也很有趣。历史本来就是有趣的事!两年前我作为访问学者在挪威待过一个月,对挪威的情况相对了解,大会休会的一天,我自告奋勇陪金先生和齐世荣先生去逛街,走了一个下午,喝了一杯咖啡,听两位先生说学界诸事,都不满意那些浮夸虚荣、急功近利之风,都主张历史研究要有宏观思考,做大学问。也就是在这次逛街时,听齐世荣先生说起当年和吴于廑先生共同主编六卷本《世界史》,收入中国史的内容,开中外历史融合研究之先河,但却阴差阳错,在中国史部分漏写了宋代史。作为齐先生的好友,金先生对齐先生调侃之外再自我“补刀”,说他和胡绳武先生合著的《辛亥革命史稿》也偶有漏录,集体合著此等事大约难免,多加注意即可。齐先生连声称是,表示即行即改。后来他又主编了四卷本《世界史》,改正了这个误失。他们的对话使我感受到老辈学者的坦荡无私,学问为重,也成为我后来编辑多卷本民国史的借镜。

2003年随金冲及先生在复旦大学读博之后,与先生有了更多的接触,而且先生以业师的身份,对我有了更多的要求乃至耳提面命。因为先生还承担着各项繁重的工作,平时并不常住复旦,博士专业课程的学习,主要是去先生当时在北京毛家湾的办公室听讲。也是无独有偶,我读硕时的专业课是听李新先生在党校的办公室或者他家中单独授课,到了读博时的专业课,又是听金冲及先生单独授课,与如今习惯于上大课,甚至有时见导师的机会也不那么多的研究生们比,只能说是何其幸运!如今的我在四川大学授课,谈起这事,同学们都是羡慕加惊诧,居然还有这样的授课方式!其实学习之事有时不在具体讲了什么,而在以此非常自由轻松的聊天方式,谈天说地,天南地北,无所不包,真正体现了先贤所言独立之精神、自由之思想的表达,于我实在是受益匪浅!而且,历史的丰富性、多面性、复杂性、包容性正可以在这样的讲授中得以彰显,历史的细节也可以淋漓尽致地展现。正是在这样的讲授中,我才知晓当年李新先生在1942年日军发动的极其残酷的“五一大扫荡”中,如何背负着北方局的干部花名册,历经万难而脱险;也才知晓出身官宦之家的金冲及先生,如何不满于旧社会的黑暗,而奔向新中国的心路历程。他们都是历史的亲历者,通过这样的方式学到的历史,是活的真历史!

随金冲及先生读博之后,直到毕业,时时有向先生学习的机会。毕业之后,在近代史所和世界史所工作期间,也还不断向先生讨教,时常得其指导。在这20来年的学习讨教中,感受较深的主要有以下几点。

一是先生个性的温婉达观平易。金冲及先生可谓学术大家,又是有相当级别的领导干部,却非常平易近人,毫无所谓名家大家拿腔作势的做派腔调。对他心中的前辈长者,他尊重有加。李新先生和金先生同住一个大院,李先生是因抗日学潮而起的“一二九”一代,金先生是因反蒋学潮而起的“五二〇”一代,年龄和经历都刚好相差一轮。有一次,李先生命我传话,说是要去拜访金先生,求教研究中的问题,金先生得知立即回复,那哪能够,李先生大我一轮,理当我去拜见他!对他心中的同辈学人,如戴逸先生、齐世荣先生等,他坦诚相见,直言不讳,体现出同辈学人间的无私情怀。对他心中的后生晚辈如我等,他平等相待,从无居高临下之感,每有细心点拨之举。无论见解如何,他都愿意听别人的意见,并告以自己的看法,而并不强加于人。所谓学问人生,其实相辅相成。先生的温婉平易,不仅表现在待人处世,而且表现在学问上,治史尽量规避主观,还原现场,不作激越耸动之论,不以个人好恶而臧否史事,哪怕他当年也受到过误解和冲击,却并不以此而怨天尤人,或借笔墨去借古讽今、冷嘲热讽。以先生所处之地位,可以看到更多的档案文献史料,但他从不为此卖弄,去搞所谓揭秘,而是实事求是,以达观之态,写多面之史,为平易之论,可谓学问人生相交相融的模范。

二是先生治学的认真执着。先生治学极讲认真,每本著作每篇文章,都详加考察史实,努力还原史事,细致琢磨文字,力求史实、立场和评价的有机统一。例如《周恩来传》中写到周恩来在几个重大历史时期和关键时刻的认识变化和实践作为,立意持重,笔墨老练,饱含情感,很好地反映出作为党员、作为政治家和作为个人的周恩来的多彩人生。先生做事又甚为执着,所谓锚定青山不放松。作为老辈学者,他没有换笔,不用电脑,著书为文全靠一支笔,就此写出百万文章,评点历史风云。离休之后的20年,他从未放松自己,仍然笔耕不辍,每年都有新作问世,其中不乏叫好又叫座的名篇佳作。直到今年住院前夕,他还出版了经过整理的当年对乔冠华的访谈记录,为学界又留下了一份宝贵的历史纪事。

三是先生对历史研究乃至一般学术研究特性的高度感知。先生在对我的授课和平时交谈中,总是强调研究一应有大目标大志向大格局,否则就做不成大事,不是每个人一定都能做成大事,这里有各种主客观条件的限制,但没有目标更做不成事;二应有适当的规划,人的精力有限,应该集中精力在确定目标后做些事,五年能做成什么,十年能做成什么,争取每五到十年上一个台阶,当然也须脚踏实地,实事求是而不好高骛远,何者能做,何者不能做,何者限于条件暂时做不了,都要有清醒的认识;三应从大处着眼,从小处入手,注意学术潮流的发展,不要总是局限在小题目或长期只做单一主题,尤其重在实践,在治学实践中不断提高自己的水准。他每以自己为例,历史研究的入门在中国近代史,尤其在辛亥革命和孙中山研究已颇有成就之时,将近50岁时又改行研究中共党史和国史,从头做起,搜集史料,分析史料,投入研究,着手写作,从《周恩来传》起步,以后的毛泽东、刘少奇、朱德、陈云、邓小平,中共第一代领导集体的文集、年谱和传记,几乎都有他的主持或参与,而且部部严谨、扎实、可靠、耐看,得到学界和社会各界乃至一般读者的高度认可和赞誉,也成为后人研究不可绕过的丰碑,先生在其中的辛劳付出,是外人难以想像的,几乎耗去了他所有的工作时间和业余时间。可以说,先生亲身实践并完成了他的研究志向和规划,取得了卓越的成就,可以为我等晚生后辈立范者。

以我与金冲及先生较长时期近距离接触的个人观察,金先生是位严肃的学者,而且身处史学界,学问之道,更讲求严肃。相比之下,师母奚姗姗老师在电影界担负行政工作,平时接触到不少演艺圈人士,所知轶闻趣事更多。先生和师母之间一文一武,倒也可以借此互补。刚好我也是个影迷,去金先生家中拜访时,也会和奚老师聊起她在1984年秋至1985年春连续操持的英国、意大利、法国电影展的盛况,那可真正是影迷的节日,一票难求,但金先生忙于工作,一部也没去看过,奚老师只能调侃说,可惜了!不过,金先生有时也会显露出他风趣幽默的一面。2010年春,我和复旦的章清兄及以林兄陪金先生访美,参加在费城召开的亚洲学会年会,去了哈佛、哥伦比亚、斯坦福等校。在旧金山渔人码头聚餐时,大家兴起,点了一桌鱼虾蟹海鲜,内心却不免有点忐忑,觉得有点奢呀,不知钱包够不够啊。金先生豪爽地说,你们不够还有我,今天就我请客吧,最近有稿费呀!可等到结账时,还不到二百美元,也就一千多人民币,大家觉得就这呀,都开始抢着付款。金先生见了幽默地说,看来轮不到我这财神爷出血了!大家莞尔,一致表示,这说明中国教授的财务实力今非昔比了,哈哈!

金冲及先生离休之后,勤奋依旧,从未脱离学术研究事业,并且年年有新著出版。据他自己说,如果论个人的研究成果,他在离休之后的成果大大超过了此前,因为有了更多的时间做自己的个人研究,而在离休前他的大量时间和精力都放在主持集体研究中。先生的身体也一直很好,他离休后几次陪他出行,只见他快步疾走,我们倒是跟在后面不时气喘,实在惭愧!去他办公室和家中听他聊往事,也是精神矍铄,侃侃而谈,不见老态。直到这两年,可能是因为年过九旬,毕竟已到高龄,又兼旧疾复发,身体状况才有所下降。

今年4月9日,去万寿路先生住处看望,又聊了两个小时,先生的精神仍然如常,思维仍然敏锐,对许多问题的见解仍然一针见血。只是身体确显得有些衰老,不似过去那般健硕,或许这也是自然的规律吧。此后,先生在医院检查治疗和家中休息调理之间往复,直到7月以后住进医院而未再出。春天的这次见面,也是我最后一次面聆先生之教,体会先生的睿智。及至先生住院,因为各种原因,也无法随时趋前问安,只是在先生离开这个世界前,能够见上最后一面,私心也可以有所宽慰了!

哲人已去。今年初,较先生年长几岁的戴逸先生离去,现在金冲及先生也已离去,老成凋谢,这一辈学人多半都离开了他们曾经活跃的舞台,但是,先辈的精神志业、道德文章总是激励我们后人的不断前行。

在此金先生离去之时,写下自己的个人感受于万一,以送先生的远行!

2024年11月18日草于旅途之中

(本文作者系四川大学文科讲席教授、中国社会科学院世界史研究所原所长。)