讲座|沈刚:从品牌运营的角度重新研究中国两千年治理得失

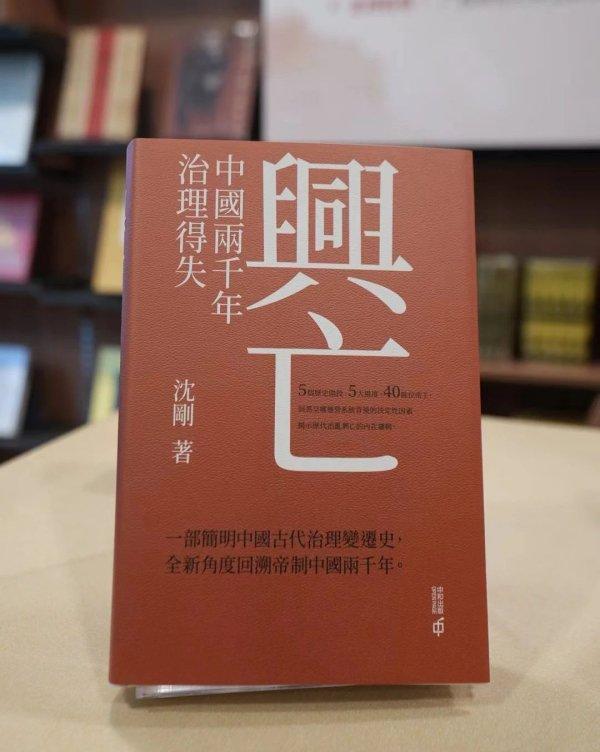

沈刚所著的《兴亡:中国两千年治理得失》于2022年出版,该书的繁体字版最近由香港中和出版推出。新书发布之际,5月11日在上海香港三联书店举行了新书对谈会,沈刚围绕中国历史上的治理经验,与嘉宾、上海大学公共外交研究院特聘研究员戴勇斌老师以及读者朋友,进行了一场深入而富有启发性的交流。对谈由香港中和出版有限公司总经理兼总编辑陈鸣华主持。本文为沈刚在对谈会上的演讲稿。

我少年时代是蛮热爱文学和历史的,我是一个文艺青年,在大学二年级的时候,我在《萌芽》杂志上发表了一篇小说《别了,十八岁》,第二年就获得了《萌芽》文学奖。二十一二岁的时候,我就从此走上了文学创作的道路,当年我曾是上海作协最年轻的会员。我曾经在《萌芽》杂志社和《解放日报》工作过。当时是1990年代,邓小平南巡,国家掀起了新的一轮改革开放的高潮,我就从报社辞职,和几位复旦的同学一起创业,办了唐神传播这家公司。

几十年来,虽然我离开了文字工作,但是我对文字、对阅读的热爱其实没有改变。当然,我对于虚构作品的关注度,这几年是有所下降,大部分时间用于中国古代史、近现代史的阅读。在我从事品牌推广、媒体代理的几十年里面,其实我有幸接触到了这个行业里很多名列前茅的企业,我也目睹了他们成功、扩张、挫折,在跟他们的互动中,我们公司就总结出了一个叫品牌主体运营系统五个维度的理论。什么意思呢?就是说从企业所处大环境、企业的核心价值观、企业取得成功的方法论、组织机构的保障、企业所掌握的资源这五个维度去分析企业的创业、运营的规律。在这过程中,我还陆续看了许倬云先生的一些著作,特别是他的《从历史看组织》这些跨界的作品,当时就产生了想法,想从品牌主体运营的这五个维度去重新研究历史、叙述历史。

疫情期间我空下来了,就开始了《兴亡》的写作。《兴亡》这本书实际上就是从大环境、价值观、方法论、组织和资源五个模型去分析中国自秦汉以来两千年帝制治理时期的治理体系。所谓大环境,就是指这个国家政权面临的外部和内部的各种条件,包括境外对立政权等外部状态,以及政治、经济和文化等内部因素;价值观,就是官方的统治理论,在我们中国就是儒家思想;第三个就是一个政权的统治策略,具体表现在中国2000年的统治,实际上就是君主专制,以及衍生出来的这个政权的公共产品,包括对内对外的各种制度、法律、政策;组织的部分呢,就是统治集团的组织保障,包括各个利益团体之间的一致性、可控性,从中央到各地的军政机构的完整性、有效性;资源,实际上就指的是国家的人力、财力、物力资源的动员水平,现在简单来说就是国家能力。

这几个关系,我觉得他们相对稳定,这个国家就会比较稳定;反之如果这个关系之间冲突了,那么这个系统本身就会出故障,甚至会崩盘。

这几组关系里面,我最感兴趣的是两个部分:一个是价值体系、治理体系里面,价值观跟方法论是不是一致;第二点,就是国家政权的组织能力跟他的资源动员能力是否匹配。

中国古代治理体系,周秦之变之前是西周为代表的诸侯分封制,秦始皇统一后,在其统治范围内全面推行郡县制,发展为君主专制、对地方直接管理的中央集权统治,这种中央集权的策略共延续了2000年,直到满清覆亡,中华民国成立。

汉武帝时期,我们又把经过董仲舒改造过的儒家学说列为官方意识形态,实际上就是将儒家王道的价值观和法家霸道的方法论结合,成为这个国家治理体系最本质的特征。这是一致性。在西汉的时候,又有察举制度推荐人才,将儒生士人引进这个组织体制。最高统治者就是君主,跟文官集团,通过自上而下的各级司法行政合一的机构,采用严密户籍控制的编户齐民制度,征发兵役和徭役,征收赋税,也就是进行人力资源、财力资源、物力资源动力。实际上,这就形成了一个闭环,价值观和方法论、组织和资源高度统一,这个国家资源体系实际上就建立了一个稳定的结构。如果没有鸦片战争,我觉得这个2000年的治理体系,它可以一直延续下去。即使爆发周期性危机,以致发生王朝衰亡、朝代更迭轮换,但只要新的朝代建立,把这个体系重新调整恢复,就能继续往前发展,在新的条件下实现匹配和平衡,从而进入下一轮的反复和循环。就这样,形成了儒家思想为核心价值、中央集权、君主专制及郡县制为统治策略的独特闭环。

这种独特闭环的形成,和我们中国、东亚大陆相对封闭的地理大环境,有着很大的关系。东方和南方面临大海,西南、西北分别为高原和大漠阻隔,东北森林连接着极寒之地。中国历代统治者都是天下国家的思维,所谓普天下莫非王土,率土之滨莫非王臣,但天下真正的范围所及,主要限于以黄河、长江流域为中心,包括汉民族为主体的农耕族群区域,以及北方少数民族的游牧、渔猎族群区域,南方少数民族的高原和山地族群区域等。至少在大航海时代之前,世界上其他文明治理体系,比如伊斯兰文明、基督教文明,对于帝制中国的运营系统,没有产生实质性的影响。

儒家价值观和法家方法论相结合的中国帝制时期治理体系,正式形成于秦汉第一帝国时期,实际上经历了一个相当曲折和漫长的过程。

首先,所谓秦制,就是法家那套方法论、统治术到底是怎么形成的?

殷周换代之际,周代统治者反复论证殷纣失德从而造成天命转移,实际上作出承受天命的周室必须以德治理天下的承诺。自上而下的世袭贵族分封制,以德治为核心的天命观,以及反映宗法等级价值的礼乐制度等,这些构成了周制的基本内容。

春秋战国的东周时期,礼崩乐坏王权低落,反而造就诸子百家各种思想的争鸣,产生了对于后世较大的儒家、道家和法家等多种学派。相较于老庄道家崇尚避世、隐逸的生存方式,传达清静无为、小国寡民的政治理想,儒法思想中都分别包含着追求大一统的积极态度。其中孔孟儒学推崇德治仁政,强调以宗法伦理为基础、合乎周礼的等级尊卑秩序,把恢复周制及周天子的权威,作为其追求的政治目标。

问题在于,在诸侯征战、追求霸权的大环境下,儒家通过克制私欲、恢复周礼的解决方案,并不能给大国强盛乃至建立大一统王权提供方法论上的实际助益,于是,迎合君王对内集权、对外扩张需求的法家学说乘势而起。法家主张强化君主绝对的专制权威,实行郡县直辖,制定各种严密的法律,要求臣下与庶民无条件服从,通过赏罚控制臣民的行为,提倡农战,即以国家强制与授予官爵结合的方式,把民众改造为从事粮食生产、作战杀敌的工具。所谓商鞅秦国变法,搞得就是这一套。法家思想的秦国实践,极大加强了专制国家的资源动员能力,奠定了嬴政最终完成大一统、推行秦制的基础。从某种意义上说,秦朝统一是其坚持法家路线的胜利。

其次,秦朝统一仅十五年即告覆亡,又证明秦政权的治理体系存在着致命的缺陷。完全以法家的理念治国也是不行的。秦政权刑罚严苛、横征暴敛,过度开发国家人力、财力资源;在幅员极其辽阔的巨型国家,匆忙推行中央集权、郡县制的统治策略,以中下级军官及少数文法吏构成的郡县组织体制,不足以压制民间力量的反抗;秦政权一味迷信暴力压迫,轻视天命及合法性塑造,法家著述大多是为帝王献策的统治术、权谋学,不可能成为凝聚君臣士民官方的价值。

刘邦创建汉王朝,保留了秦朝皇帝制度在内的基本统治策略,却又采用郡国并行的“一国两制”模式,即在朝廷直接控制的原秦地十五郡实行郡县制,对于前六国地区采行借鉴周制的宗室分封制。在保留秦制根本制度、法律的前提下,政策、法制层面作出调整,与民休养生息。惠帝、高后时期,丞相曹参明确把黄老之学作为国家的指导方针,清静无为、因循施政。汉文帝刘恒俭朴克己,对内不扰民、对外不挑衅,保证国家数十年维持和平、宽松的局面。虽然文帝没有独尊儒术之举,但其一代贤君的作为,符合孔子儒家仁政的理想,历史的钟摆朝着以德治而享有天命的周制逻辑回归。换句话说,文景之治代表的汉王朝治理系统,其实是基于黄老道家思想主导,混合了儒家、法家思想,兼容无为而治、德治和法治。汉武帝刘彻作为奋发积极的雄主,接受经过董仲舒改造的儒家天命伦理学说,把儒学置于大一统国家官方意识形态的地位,这也许是一种必然的选择。外儒内法成为帝制时期国家治理体系最本质的特征。其中儒学作为国家的统治理论,代表了统治集团公开倡导的价值观,而王朝统治的方法论,即各种具体的对内或对外的制度、法律和政策等,大部分仍是源自法家思想的底色。汉宣帝刘洵形象地将之概括为“霸王道杂之”。

第三,必须强调的是,自汉武帝创立起儒法国家政治系统的基本架构,在西汉政权大部分的时间里,儒法两种思想、方法的磨合,始终处在一种碰撞和矛盾的状态。对于汉武帝而言,可能是希望通过儒学统一思想,更为巩固、强化中央集权的秦制国家;对于被引入统治集团的儒生士大夫而言,继续保留了“儒为帝师”、忠于儒学价值先于忠于君主的传统,内心的理想更为倾向恢复周制。外戚王莽和平篡汉,就是在儒学天命转移之说充分发酵的氛围中完成。

光武帝刘秀重建汉政权,不仅宣示汉室的天命并未转移,而且刘秀以其一生的政治实践,证明儒法两种价值、策略,可以相互融合而至平衡。中国古代的政治系统,历经周秦之变、秦汉换代,特别是汉武帝尊儒后一百余年的曲折,终于实现价值观与方法论的高度统一。

秦汉第一帝国崩溃后,魏晋南朝以禅代的方式,把自己作为两汉的直接继承者。十六国、北朝大多数为北方少数民族建立的政权。

魏晋南朝统治者以恢复强盛汉朝为己任,历经三四百年漫长的探索,却始终未能达到目标。造成这一结果的原因很多,魏晋治理体系的价值观与方法论的对立,即国家倡导的主流意识形态,与现实政治的实际操作层面的对立与冲突,至少是重要的结构性因素之一。

第一阶段前后七十余年,自公元196年汉献帝建安元年,曹操置献帝于许昌即挟天子而令诸侯,至公元266年初,司马炎正式终结曹魏而改国号晋。其中东汉晚期、曹魏前期,士大夫、民众仍持汉室享有天命的观念,对于曹氏父子暴力代汉的合法性严重存疑,这是曹魏政权没有顺利通过瓶颈的重要原因之一;高平陵政变之后,进入了司马氏父子代魏时期,其间发生废帝、弑君等严重挑战儒家价值底线的事件。尽管人们意识到魏晋立国已经不可避免,但是,儒家思想中皇权授之于天的神圣性受到挑战,儒学失去了凝聚人心的价值功能。

第二阶段大约五十年,贯穿整个西晋政权时期。晋武帝司马炎完成天下统一,通过恢复周制、与士族共治等策略,试图建设晋室的天命合法性。不过,士族名士中脱儒入玄的倾向,已经从曹魏时期凤毛麟角的行为,发展为向整个阶层扩散。儒玄两种价值此消彼涨,晋武帝司马炎时期、贾后掌权前期,虽然晋室脆弱的权威某种程度上得到认可,但士族官僚先家后国的风气早已形成,晋武帝大量重用宗室诸王,也是基于士民对于晋政权缺乏忠诚度的选择。八王之乱、永嘉之乱时期,中央政权逐步丧失了统治的有效性。士族名士一边采取随波逐流、明哲保身的态度,一边继续沉溺玄学清淡,以任达、放诞为乐,对于挽救晋政权的危局缺少实际帮助。

第三阶段接近一百年的历史,自公元317年晋元帝建武元年,司马睿在建康重建晋政权,至公元415年晋安帝义熙元年,刘裕控制国家运营系统。王导协助司马睿以恢复神州作为晋室合法性的来源,把士族联合专政作为有效统治的基础。士族共治要求维护各门户利益,这就削弱了中央集权以及国家资源动员能力,而要实现北伐中原的价值目标,又必须加强集权、提升国家能力,两者之间的矛盾,构成了新的时代死结现象。晋元帝司马睿发出“免良为奴”的诏令,庾氏兄弟实施“任法裁物”的整顿,司马道子推行“免奴为客”的政策,引发程度不同的动乱,即是触碰价值观与方法论的缘故;王导、桓温和谢安等主政者采取尽可能团结、迁就南北士族的政策,保持了江南社会的稳定,击溃了北方少数民族政权的南下,但是,这也可能是桓温、谢安北伐不能成功的原因之一。

第四阶段可能延续至整个南朝,其前半段大致为七十年左右,包括刘裕在东晋掌权的时期,以及刘宋政权时期。刘裕以北伐取得代晋的合法性,但是,他没有为新的王朝树立正常的儒家伦理价值,刘裕恢复了秦汉、曹魏时代的中央集权、君主专制的统治策略,却没有重建士民对于政权、皇帝和儒家思想三位一体的信仰体系。相反的是,斗而不破的士族共治规则,重回赤裸裸的暴力逻辑。刘宋政权统治价值观与方法论对立的程度,几乎回到了东汉晚期,曹魏政权时期。宋武帝刘裕以宗室诸王出镇荆州、京口等要地,与晋武帝司马炎重用宗室的出发点完全相同。晋武帝身后发生八王之乱,宋武帝身后发生子孙相残,本质上都是宗室子弟缺少儒家价值教育所致。刘裕在禅代前后,野蛮杀害了晋安帝、晋恭帝,之后萧道成建齐代宋,又谋害年仅十三岁的宋顺帝,对于刘氏宗室大肆杀戮,这就是价值观、合法性缺失的死结现象,对于国家治理体系最直接的影响。

无论是宋齐梁陈换代,还是这几个短命王朝内部的帝位传承,绝大多数充满血腥,只要王朝的天命没有真正建立起来,治理体系的核心价值与现实政治的逻辑对立,围绕着帝位继承的屠杀以及血腥迭代,就将持续不断地循环下去。这种类似“强者得立”的权力继承原则,属于北方少数民族的草原逻辑,中原王朝自西周政权确立嫡长子继承制,或由皇帝生前指定作为补充,已经相对制度化,这在两汉政治实践中表现显著,成为皇权“授之于天”合法性的重要部分。换言之,魏晋南朝已不可能打开历史的死结,重塑类似两汉皇权的天命。而且,南朝政权也没有能力重新统一中原,至南陈政权时期,控制的土地、人口及各种资源已相当有限,逐步失去了源自秦汉帝国汉民族一脉相传的正统意义。反之,北朝政权实际上源自游牧民族部落,反而没有历史的包袱。他的权力来源完全是建立在血腥和暴力压迫之上。他的汉化过程,其向中原王朝政治系统的靠近、学习和复制,即是士族认可其合法性的过程。

形成于西魏、北周的关陇军事贵族集团,通过府兵制及关中本位价值的探索,大致取得了统一天下的资源优势和天命合法性。随着时间的推移,这一胡汉杂糅、军政合一的体制中,人口、文化享有优势的汉人占据了越来越重要的位置,奠定了隋唐民族大融合新兴皇权的基础。诚如陈寅恪先生所言,“盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,遂能创空前之世局”,承接于两晋、作为秦汉大一统政权残余的南朝,最终被北朝、隋唐帝国所整合。