讲座|梁贵柏&蒋璐:疫苗恐惧与科学的迷思

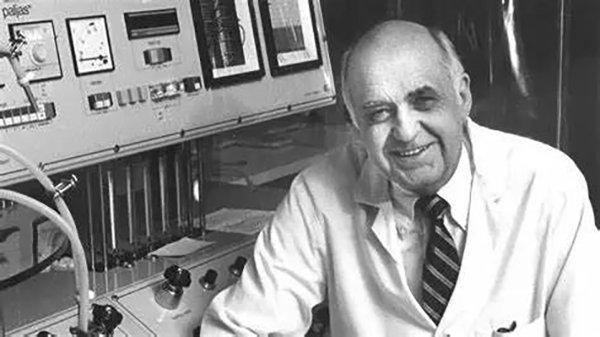

《疫苗的故事》生动地讲述了疫苗开发的细节,也展现了科学研究之路上的艰辛和乐趣、科学家的人格魅力和大无畏精神。在本书中,作者保罗·奥菲特医生笔下的主角,就是莫里斯·希勒曼(MauriceHilleman)博士,现代医学史上一位英雄般的传奇人物,全球14种几乎每个孩子都能接种的疫苗中,有9种是他的发明。该书中文版今年年初出版,8月18日,上海书展期间,出版方邀请前默沙东实验室高级研究员、科普作家梁贵柏和资深阅读推广人、译者蒋璐一起分享新书,谈谈疫苗恐惧与科学的力量。活动由该书中文版责编钟瑾主持。以下为嘉宾对谈的部分内容整理。

钟瑾:我能先问个问题吗?梁老师你在美国打了新冠疫苗吗?

梁贵柏:我打了,而且我打了三针。

蒋璐:您在美国打疫苗是个什么情况?我看到一些资料,好像美国很多人不太能够接受,白宫就请了一些当红的明星——包括流行歌手,各种族裔的——去白宫,跟他们讲要打疫苗,让他们对歌迷做一些宣传。在美国让人打疫苗这么难吗?

梁贵柏:疫苗从它诞生到今天已经有相当长的历史,整个历史过程中,有关疫苗的争议从来没有停过,一直是有的——当然会有一些时期比较稳定,没有太多的争议出现。在美国,大概十多年,也许二十年前,因为一位英国医生发表了一篇学术文章,又开始在疫苗方面引起一些争议。应该说从大概过去的十几年里头,美国的反疫苗或者说整个西方发达国家的反疫苗倾向也好,呼声也好,还是越来越高的,实际上对公共卫生造成了很大的影响。我们可以讲一些具体的案例来说明这个问题。新冠期间如果大家关心全世界的新闻的话,也一定知道新冠本身就有一些说不清楚的东西,由此而来在整个西方媒体里,阴谋论也有一定的市场。这个阴谋论当然也包括疫苗的阴谋论,就造成了民众对疫苗的不信任。

其中有一点,我认为比较合理的,在新冠之前的疫苗研发,一般来说需要花十年的时间,而新冠从开始到疫苗,两年就搞定了,这个在人类疫苗的开发史上是没有发生过的,所以大家就很自然而然地产生一些怀疑。我觉得这很正常。如果说你要想正面地去解释这个事情的话,当时还是特朗普做总统的时候,美国就制定了一个“超光速行动”,10亿美元的投资,找了一个有权威性的小组,把这10亿美元投给当时有希望的五六个疫苗研发项目,从这些项目里面很快速地研发出了疫苗。另一方面也说明我们现代医学科学的进步,可以很快地对一些全球性公共卫生危机做出反应。我从一个科学家的角度来讲,对科学的发展感到蛮兴奋的,我们可以在这么短的时间内研发出相当有效的疫苗,尽管它不能阻止你变阳,但是重症率降低。

蒋璐:我接着梁博士说的,刚才我们闲聊说很多人进入“三阳开泰”。之前都说打了疫苗以后有半年或者生过病以后会有半年的保护期,不会再得,但怎么现在离我二阳才三四个月又得了?您刚才说疫苗可以防止重症的发生,如果新冠病毒不断地在变异,疫苗对重症的保护还会有用吗?

梁贵柏:这是一个非常好的问题。如果新冠有一些正面作用的话,(那就是)让大家对公共卫生、对病毒、对变异都不是很陌生了。有一点可以肯定的,病毒的变异比疫苗研发要快。我们可不可以在它变异之前研发出一个疫苗?这个你想也不要想。我刚才已经说了,传统的疫苗研发方式大概要5-10年的时间,现在用了mRNA的新的生物工程技术,可以把它缩短,如果在应急的情况下,甚至可以缩短到两年左右,我觉得这是非常了不起的。但是病毒的变异,还是比这个要快一些。可以有一点心理安慰地说,尽管病毒在变异,但是它有个原始的毒株是一点点变过去的,在一定的范围内,疫苗还是有一定的交叉活性,对变异毒株是可以有一定的保护作用。所以在这种情况下,它也许不能阻止你变阳,但是你变阳以后还是轻症,这还是有用的。免疫系统是另外一个很大很大的话题了,免疫系统对于疫苗的反应,不是说疫苗要保护你,是你注射了疫苗以后,你的免疫系统的反应使你得到了保护。这个免疫系统的反应,也是一个很神奇的过程,而且它产生抗体的数量级在10的八次方,有交叉活性的几率还是蛮大的,应该可以获得一定程度的保护。

蒋璐:我可不可以理解成打疫苗就是隔一段时间就去激活和动员一下您的免疫系统,是可以这么理解吗?

梁贵柏:不能说是隔一段时间就去激活,它是一旦激活以后,人体是有长期的记忆力的,下次再来,已经错过一遍和没有碰到过,本质上是不一样的。

蒋璐:其实在我准备问题的时候,应该说看《疫苗的故事》这本书的时候,有一个时间节点就引起了我强烈的注意。因为疫苗的研发,实际上会跟各种大流行有非常强的关联性,书里面讲到希勒曼只有他一个人是成功地预测了一次大流感,并且采取了相应的行动。他提出风疹疫苗是7年暴发一次,然后同一类型的血凝素引发的大流感时间间隔是68年,而且他说不是大约68年,是正好68年。然后根据预测,下一次的流感大流行将从2025年开始。我当时在想,哇,所以再过两年我们要再来一次吗?首先,我会对68年这到底是一个巧合还是真的有科学规律感到疑惑。其次,我不知道学界是不是真的预测两年以后可能会有一次新的大流感的暴发?

梁贵柏:我自己的直觉,68年是一个巧合。因为一次疫情,特别是全球性的疫情要暴发的话,很多因素要整合凑齐,这就是为什么并不是经常会发生这样的疫情。但是我个人认为更重要的不是预测,而是早期预警。

说到预测的话,2019年的时候,我在三个不同的公开场合说我们要注意全球疫情的暴发。注意到我说这个话的人,在疫情暴发之后,跟我说你预测得好准啊!我说我不是预测,预测是像希勒曼博士这样讲的,有一个时间点,我没有说过2020年发生,我没有给出时间段,这不叫预测。希勒曼博士说的68年,是预测,他有他的根据。我认为好多因素正好68年凑齐一次,使得疫情暴发,这是巧合。但是我想强调一点,特别是经过这次疫情之后,我觉得早期的预警系统,以及早期的安全措施,要引起大家足够的重视。如何能够把疫情控制在比较小的范围之内,这是我们大家需要进一步努力的事情。

蒋璐:您当时是通过什么样的因素去做出这个预警的呢?

梁贵柏:我这个实际上连预警也说不上。中国十多年前发生过SARS,西非发生过埃博拉,差一点点埃博拉就传到西方国家,挺危险的,因为埃博拉疫苗研究时间蛮长了,埃博拉也不是第一次暴发。埃博拉病毒在今天西非还是存在的,就像新冠病毒不会走了,它一定在我们中间,常态化。因为全球化的情况下,现在人员的流动实在是太方便,我的第一本书《新药的故事》里面写了,大概只要几天的潜伏期,它就可以到世界各地去,并且在潜伏之前,你很难把它撤除。我们人类还是应该多想一想,一旦出现一些苗头的话,你如何意识到这个有可能发展成全球的疫情?

蒋璐:还有一个问题也是我比较关心的,我家孩子在12岁以下,书里面说1918年到1977年的五次大流感,都是攻击身体健康的年轻人为主,1957年的大流感期间,50%的感染者是青壮年,跟我平时的认知不太一样。比如说什么样的病会更多地攻击青少年?这是一种巧合?

梁贵柏:希勒曼确实非常神奇,他确实是一个“神人”,大概人类历史上,救人性命最多的人就是他。青少年必须打的十几种疫苗里,大概三分之二是他研发出来的,确实非常不容易。

至于说到1957年的大流感,青少年受的影响最大,我自己觉得不能是巧合,而是指这种病毒它能够感染的人群的免疫系统正好适合于这个年龄段的人,因为每个不同的阶段,你的敏感程度等等都不一样。病毒实在是多样性的,所以什么样的病毒能够流行起来,也是一个很值得大家研究的事情。我们现在对病毒所知甚少,我认为,可能正好那种病毒本身的烈性造成当时的结果,但现在我还不知道有什么科学可以解释说它会攻击年轻人。

蒋璐:所以我们只能做好防护措施,有点听天由命的意思。我当时阅读的时候,这两个数据和时间的节点,让我有一种现实生存的紧迫感。

书里面还有一句话我印象蛮深的,疫苗不是免费的午餐,是有代价的,有要求的,那就是人类必须继续地使用下去。这句话以我自己的理解,觉得是不是指群体免疫?大家都在使用,可能这个疫苗才真正有效?我不知道这个理解对不对,这句话该怎么理解?

梁贵柏:这是个非常好的问题,您刚才说到了群体免疫,我觉得群体免疫在新冠期间有很多误解,有很多误读。

从疫苗的角度来讲,我觉得它跟我们治水害有点类似的地方。如果一条河老是发大水的话,我们要筑坝,但是这个坝筑好了以后必须要维护,坝筑得越高,维护的成本越大,而且它一旦决堤危害也越大。疫苗有点类似,病毒始终在我们身边,如果不筑这个坝,每年有多少人得病去世,接受这个现实是可以的,在没有疫苗之前,人类就是这么过来的。但是一旦打上疫苗了,相当于把这个河给它筑上坝,群体免疫的概念就来了。这个坝筑得没有漏洞了,已经达到群体免疫的状态了,但是不继续打的话,它就会出现漏洞,就要决堤,危害马上就会显示出来。这在美国还真发生过。我一开始就说了,在近十几年来,美国,包括影视明星开始反疫苗,结果小孩子最常见的麻疹疫苗不让打。某一个区的某一个家长影响力比较大,他们邻居很多跟着这个妈妈一起不让小孩打这个疫苗,结果他们那个学区的小学里就出现麻疹,停课了。学校后来决定,小孩子不接种疫苗的话,不能来上课,才把这件事情止住。

也许不一定严格,但形象来讲的话,筑上坝以后是让你安全,但是你必须维护这个坝。

钟瑾:书里面除了希勒曼以外,还有一个非常重要的角色就是鸡——有一些科学家要么家里大面积养过鸡,要么家里有养鸡场,我最近听说默沙东也办养鸡场了——比如说把鸡头割掉,取它的心脏或者肝脏上的一小块。对我来说,这就像魔法一样,为什么取心脏的一小块,为什么取肝脏的一小块,为什么把一个组织捣烂之后放在那儿培养多少个月?书中还有一个特别小的细节,大家知道“活珠子”,就是没有生出来的小鸡,科学家从里面取一小块心脏,放在那儿培养,大家每天像看“圣杯”一样。那个科学家特别狂热,他要求所有的地方都要涂成黑色,所有的工作人员进去都要穿黑色,防止那一小块被感染,因为他们要留着做试验。我不知道为什么抗药要用鸡来做实验,还有上市前为什么大面积用到鸡来做试验?甚至这样的公司都已经办养鸡场了?

梁贵柏:办养鸡场这个事,我觉得已经是历史了。我进去的时候,默沙东确实还是养鸡的,我还做过一些鸡的试验,挺有意思的。对疫苗来讲的话,鸡帮了我们很大很大的忙。我们现在生产的流感疫苗,一株流感疫苗需要用一个鸡蛋,大家可以想想看,多少人打了多少针流感疫苗,就是多少个鸡蛋,所以鸡对人类的贡献非常之大。

至于说它里头用的技术,我知道的也不是很具体,因为我并没有做过疫苗的研发。但是从各种各样的组织细胞有它的特殊性来说,鸡有一个好处,它是大量存在的,我们人类要食用的鸡,还有产蛋的鸡,尤其是产蛋的鸡,会用来做试验。尽量找到合适的动物做试验,而且结果跟你想要的又有一定的相关性,我觉得这是比较重要的。

蒋璐:其实鸡这一点我也关注到,但是有一点点差别。我关注到除了用鸡,还有用猴肾,是不是算生殖器官?

梁贵柏:我先说,肾脏跟生殖没有关系。

蒋璐:暴露了我的无知。

梁贵柏:在中医里定义的肾是跟生殖有关系的,至于现代科学的研究,肾脏跟生殖系统是没有什么关系的。另外也是一样,具体的技术我不熟悉,但在第一线工作的科学家是动了各种各样的脑筋,想把实验做出来,所以他们要利用各种可能利用的资源。

我刚才说用弱智或者智障儿童做试验是非常不道德的事情,历史上发生过,现在也都认为不应该再发生。目前的情况下,用猴子做试验,应该受到非常非常严格的审查了。如果说这个试验做完以后,是要把动物杀掉的,那绝对不能用猴子做试验。现在在美国有专门的猴子养老院,试验用猴,用完之后就得送到那儿去,让它寿终正寝。很多小老鼠的实验,把它处死以后看它内脏的变化,这是必需的。用猴子绝对不行,我们伦理道德已经进步到这一层。如果我们要看灵长类怎么办?现在有很多前沿的科学研究,在研究我们如何取代动物实验。在美国有一个动物保护专家说了一句名言,非常震撼,他说,你们用已经濒危的猩猩来做实验,拯救人口过多的人类,天理何在?人类已经人口过多了,你还要把已经濒危的动物拿来拯救人类,好像有点说不过去。我希望在不久的将来,我们科学能够发展到一定的阶段——现在已经可以这么做——你可以把某些组织的细胞取出来,在体外培养,培养出不一定完全具备肝脏功能,但是肝脏组织形式是一样的(肝脏),通过它来研究某些肝脏疾病。

蒋璐:我再想追问一句,为什么只有猴才能够进养老院,其它被实验的动物就不能进养老院呢?

梁贵柏:我说猴子,因为它是比较特殊的物种。另外你们可以想象,狗在西方人的心目中是人类最好的朋友,所以在医用的实验室里头,用狗做实验虽然还是有,但也是不能处死以后看内脏器官的。猴子只是我说的一个例子,并不是说只有猴子,还有其他的一些动物。现在还可以让你几乎没有限制地做实验的,就是大鼠和小鼠。

蒋璐:其实为了人类,它们也是牺牲了很多。讲到这儿,我来之前也带着很多读者的问题,因为他们可能都跟大家一样有孩子,他们有特别多的问题想问梁老师。

我先借这个机会问一个我私人的问题。我们这次暑假全家去了内蒙古旅行,孩子在布满粪便的草地上奔跑,突然被钉子扎了一下,然后去打破伤风。但是遇到一个问题,去第一个医院皮试查下来,他有轻微的过敏反应,我们跑到市里的一家大医院,他问我一个问题,你有没有把第一家医院的瓶子带过来?我说为什么要带瓶子?他说不同批次的破伤风疫苗,可能你们家孩子反应就不一样。我当时觉得这个有点颠覆我的认知,批次也会有这么大的区别吗?

更加悲剧的是,我们被急诊医生拒绝了。我说我们不能打破伤风,能不能打免疫球蛋白?那个医生说我们这儿缺货了,我当时一筹莫展。如果没有免疫球蛋白,我们家孩子就麻烦大了吗?我不知道这个在科学上能不能给我们解释?

梁贵柏:他以前没打过破伤风吗?

蒋璐:我没有印象。

梁贵柏:破伤风一针管十年。在美国你看疫苗本子上哪一年打过,十年以后没有问题的。当然扎破以后去打,还是对的,如果说你确实不清楚是不是已经打过的话,这个做法肯定是对的。但是更好的方法,你记录得比较完整,到十年到期的时候,就去打一针,这个已经是非常非常成熟的疫苗,而且安全上也没有什么问题,所以说应该是这么办的。

第二个过敏反应的问题,这个医生说的是对的。不光是人体,所有哺乳动物免疫系统非常神奇的地方,就在于引起过敏反应的那个过敏原的量是非常非常微小的。每一个批次不可能控制到那些微量的东西都完全一样,这就牵涉到疫苗的生产工艺,你从不同的生产厂家采购过来的原料,尽管是同一种,纯度也达到99.9%,但是那个0.1是什么东西?它是有可能引起过敏反应的。所以说,即使不一样批次,他需要重新做皮试,看看有没有反应。

再说免疫球蛋白。免疫球蛋白也是一个生物制品,它也有过敏问题,也是需要做试验的。但是从预防疾病的角度来讲,免疫球蛋白不是特异性的,属于可以预防的,它只是增强你的免疫力,使得你身体的非特异性的免疫力强一些,可以起到一定的保护作用。它跟疫苗是两个不一样的概念。疫苗是针对破伤风病毒产生的免疫力,而免疫球蛋白只是让你的身体总的免疫水平稍微提高一点。

蒋璐:读者群里面大家问得比较多的问题,一个是流感疫苗,每年大家都说很想打,但是社区医院总会断货。既然这么急需,为什么每年都会断货呢?

梁贵柏:我在《新药的故事》第二本书里,专门写了流感疫苗的故事。流感疫苗是一个比较特殊的情况,它的保护力也不是说打上你就不得(流感),只是打上以后会产生一定的保护力,让重症的发生率减少很多。但是它的特殊性在于,每年会流行的流感是不一样的,要等世界卫生组织的几个比较重要的观察点收集到了信息以后,才能决定下一个流感季生产什么样的疫苗。所以,这个时间会很仓促,有点像我们南方种水稻的时候抢收抢种一样,一旦季节过了,它就没用了。这是连轴地转,产能开足以后,才有可能满足所有人。即使在发展中国家,中国的流感疫苗接种率也是比较低的,我觉得一方面是宣传上的原因,另外一方面也是因为产能。毕竟中国人口基数那么大,按百分比来算,接种率上不去也可以理解。我刚才讲,一株流感疫苗要用一个鸡蛋,从时间上来说是限死的,现在最新的疫苗技术也是一样,通过基因工程的方法可以做得快一点,希望在今后这几年可以解决流感疫苗的瓶颈。

钟瑾:我听一些小道消息说,这两年有一些疾病开始死灰复燃。我很震惊的一点,小儿麻痹症(脊髓灰质炎)复发了,而以色列、英国都有不同的像麻疹一类的疾病死灰复燃。我不明白的是,我认识的很多人其实小时候已经进行过这方面疫苗的接种了,怎么会复发的?而且我不久前刚知道,脊髓灰质炎居然是传染的?!

梁贵柏:我觉得我们整个医药学的发展水平还没有到一定程度。这跟病毒本身的一些特性有关系。我们最成功的就是消灭天花,刚才在那儿聊的时候,我说我们这个年纪的都种过牛痘,现在小孩子应该不用种牛痘了,天花已经被我们人类彻底地灭绝了。这是医药史上一个最伟大的成就,没有之一。这么严重的问题,可以完全把它灭绝,我觉得这就是疫苗的功劳。它的疫苗也有特点,你种上一次以后,是终身免疫的。

小儿麻痹症在我这个年纪,我的同学里头还有,后来就很少,几乎是没有了。最近这几年是有死灰复燃,我自己也很难说它到底是为什么。我觉得一个病毒要把它彻底干掉的话,是一件挺难的事情,它总是想办法可以死灰复燃,即使我们可以有很长时间没有病例发生。比如我们中国人非常值得骄傲的事情,就是疟疾,中国从2016年以来就没有本土病例,这在中国公共卫生史上是非常了不起的成就。在1940年代,中国每年有3000万例疟疾,有300多例死亡,这是相当厉害的一个病。经过六七十年的努力,我们终于把这个病做到了三五年没有本土病例。但是疟疾没有走,它还在,疟疾在世界范围内还是一个非常严重的病,我们相当于筑了一个坝,但这个坝需要维护,不维护的话又会死灰复燃。我觉得小儿麻痹症、麻疹这些,群体免疫的疫苗度降到那个线以下,它就会回来。这就是科学,你想有侥幸心理也没有用。这样的病我觉得还会有不少,希望科学发展到某一天,我们可以找到把它们灭绝的方法。

钟瑾:3月份,我们请《疫苗的故事》这本书的作者跟复旦大学的公卫专家做了一个连线。这个作者是特别有意思的一位老爷子,他讲了一些美国的事情,挺痛心的。美国有那么多人以各种理由不打疫苗,有的人是以宗教理由,有的人就是相信自己的伪科学。希勒曼也被反疫苗人士攻击过,搞得挺伤心失望的,但他还是挺过来了。他们这样的科研人员,我觉得蛮不公平的一点是,希勒曼拿了几乎所有医学人员可以拿的奖,就是没有拿过诺贝尔医学奖。

梁贵柏:我个人觉得他没得诺贝尔奖,是因为诺贝尔奖更注重科研,他更多是技术性的,是把一个已知的东西做成产品,所以他没有得。但是,反过来讲我也注意到这个差别,在中国大家好像对诺贝尔奖特别感兴趣,实际上美国的科学家对诺贝尔奖不太感兴趣,得不得大家没有太大的争议或者想法。在我们公司内部,希勒曼博士也从来没有对他没有得奖有过什么不满意的地方。从这点上讲,我觉得他已经是非常了不起的人,得一个诺贝尔奖并不能给他增加太多的光环。

蒋璐:您刚刚讲的反疫苗,我周围的普通人没有反疫苗那么严重,但是也会有各种各样的理由去拒绝打疫苗。举一个最近的例子,最近水痘又开始流行了,老师就会发通知,说你们去补打疫苗,因为很多都打过。有个家长私下说,水痘得过一次,就不会再得了,她说还不如让我们家孩子得了,以后就不会再得了,不用年年补种了。当时我觉得很有道理,自然免疫,为什么要打一针呢?我想请梁博士解释一下,当时我觉得她有道理,好像又不对,不知道问题出在哪儿?

梁贵柏:我想如果归类范畴的话,这应该算是个人健康风险管理。她说的是对的,我小时候还没有水痘疫苗,邻居小孩子要得的话,赶紧得一得就完了。既然是这样的话,为什么又会有人研发疫苗呢?就是说还有一定比例的小孩是重症,重症会造成你永久性的伤害,甚至于死亡都有可能。那么,家长愿不愿意把这个风险规避掉?你说孩子绝对不会重症,你愿意试一试,我觉得也可以。这是属于你自己要去决定的事情,所以我说这是出于一种个人健康风险管理的问题。

蒋璐:还有一些计划外的疫苗,比如说带状疱疹疫苗,我记得挺贵的,个人或家庭衡量性价比去决定打不打,也是属于这样的范畴?

梁贵柏:我觉得原则上是这样的。这也是一种风险不是很大,会影响你在发病期间生活质量的情况。会有极少数的发展成比较严重的状况,但个人风险是不大的。我自己今年年底之前,要打第二针带状疱疹的疫苗。

蒋璐:其实还是个人的选择。

梁贵柏:对。

蒋璐:还有一个部分,可能是宣传口径的问题,也是读者给我提出的。他说现在HPV市面上有二价、四价、九价,普通民众第一反应觉得九价的比较好,但去医院的话,医生就会说其实都一样,或者说其实二价的反应更小,你为什么不打二价的,还更便宜?我感觉我们很难得到非常权威的科普。我为了打这个疫苗,也去查了世卫组织关于HPV的报告,其实说二价、四价是一样的,但是要抓住窗口期,多少岁以后就没用了。那么,第一个问题,既然都一样的,为什么还要分二价、四价、九价?

梁贵柏:你要问我二价、四价、九价是不是不一样,肯定是不一样。HPV这个病毒现在已知的已经超过100多种亚型了,九价,它的意思就是说我可以防止这100多种里面的九种亚型,四价就是防止四种,二价就是防两种。目前研究的结果,最最危险的就是两个亚型,两价是把最最危险的防住了,这也是对的。为什么还要做四价呢?这是说,最最危险的是两种,不代表别的都不危险,别的还是有一点危险性,所以两价防住,再加两价,肯定比两价的好一点。为什么还要做九价?九价是一个迭代产品,其他的七种病毒亚型,认为也是对健康有风险的,相当于最危险的那两个占到了百分之九十几,但是最后的10%,或者7%、8%你想不想保护?想保护的话,对不起,就要去打九价。大概是这样一个过程。

HPV比较特殊,不是说谁过了年龄再打就无效了,它跟性生活有关系,主要的对象是女性开始性生活之前,这是一个关键的时间点,跟年纪没有什么关系。至少从机理上讲,从理论上分析,女性开始性生活之前起到的保护作用是最好的。

钟瑾:有没有疾病是没有疫苗或者做不出疫苗的?

梁贵柏:艾滋病。

钟瑾:这个原因在哪里呢?

梁贵柏:就是它的病毒的特殊性。艾滋病病毒有一个非常特殊的特性,在其它病毒里面没找到,它可以有长期的休眠期,是不活跃的,但是它没走,还在你的体内,你也不知道它哪一天又活过来,这是我们医药工作者比较头疼的一件事情。这只是其中之一,我不是说这是唯一的原因,只是我们比较难对付。我们可以抑制它的复制,可以抑制细胞转移,可以抑制它很多很多,但是它休眠不动的时候,我们找不到它。

蒋璐:我刚才讲到每次有一些疑惑的时候,总是感觉网上查的资料似是而非,好像有道理,又不是很相信。您长期面向大众进行科普写作,您在科普写作过程中,比较难的地方在哪里?怎样才能让科普触达更多的受众?大家经常会被一些大V、各种小道消息带着走,挺混乱的,不知道您在写作过程中怎么去考虑的?

梁贵柏:我觉得这个没有什么好办法,自媒体时代给大家带来的更多是焦虑,不是更多有用的信息。包括我自己在内,我也许对医药方面的信息可以形成自己的判断力,但是其他一些领域我就没有判断力,也有同样的焦虑。对于普通民众来讲,尤其是这些牵涉到健康等方面的焦虑,这是很自然的。我自己的做法,最好是某一个领域都有一个你信得过的人,你就去问他。譬如说我对金融投资不在行,但有的时候碰到货币增值减值,我有哪个朋友这方面比较懂行的,我就可以问问他。

蒋璐:回到《疫苗的故事》这本书上来,我在读的时候一直在想,这么多人研发疫苗,希勒曼不能说是独一无二的,但是他确实做出了比其他人更大的贡献。梁博士,他的成功除了偶然性以外,必然性在哪里?

梁贵柏:我觉得任何人到那个地步,很多因素必须凑齐。刚才讲大流感暴发,一定是很多因素都正好凑齐了,才会暴发。这么多疫苗出在他手里,也是因为他正好生在那个时代,又进入了默沙东,给他提供良好的环境。我觉得可以强调的一点,就是他的人品。我是非常推荐你们去读这本书的,这本书写得很有趣,尽管里面牵涉到很多非常尖端的生物工程技术,但是对希勒曼品性的描写,也是非常生动,比如作者说这个老头是经常要爆粗口的,而且他的下属都很害怕他。所以我也是非常运气好,没有当过他直接的下属。但是他这一辈子想的事就是做疫苗,这是一个非常执着、非常富有钻研精神的人,这一点我觉得是非常了不起的。在默沙东他一直是美谈,是神一样的存在,在默沙东有很多优秀的科学家,但是像他如此执着地就做一件事情,并且把它做到极致,很少。我觉得这是他成功的必然性。